▲點擊視頻了解抑郁癥

全球預計有3.5億人患抑郁癥,

卻只有不足一半患者接受有效治療,

社會對精神疾患的歧視是影響治療的因素之一。

我國抑郁癥患病率達2.1%。

作為一種常見病,

抑郁癥已成人類第二大“殺手”。

抑郁癥,有很多別稱,

比如憂郁癥、抑郁障礙。

很多人不了解抑郁癥到底是一種什么樣的疾病,

他們認為抑郁癥其實就是

不會自我控制情緒,

就是矯情、嬌氣而已。

但其實,并不是……

今天,世界精神衛生日,

希望更多人能了解并正確看待抑郁癥!

↓↓↓

每10人就有1人飽受抑郁癥折磨

數據顯示,我國抑郁癥患病率為4.2%。

●在男女分布上

女性患病率高于男性,尤其是孕產期抑郁癥的患病率在逐年攀升。

●在年齡分布上

20歲~50歲中青年是高發患病高峰;

55~74歲的老年人為抑郁癥的易感人群;

15~19歲的青少年人群中:男性患病率約為3.1% ,女性患病率約為4.6%。

這四大人群容易被抑郁癥“盯上”

抑郁癥的發生,與人們在當下的生存狀態有著密切的關系。那到底哪些人容易成為抑郁癥的“易感人群”?

1、高壓環境下人群

“壓力山大”的人患抑郁癥風險較高。壓力可以來自慢性應激狀態,如學習、工作、經濟壓力等,也可以來自急性應激,如親人意外離去、交通意外等。

▲圖片來源:《21世紀經濟報道》

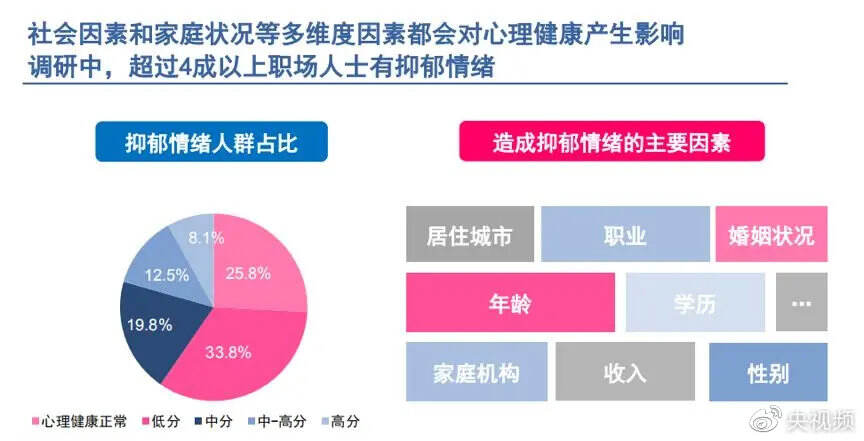

根據今年發布的《2020職場人士心理健康研究報告》顯示:社會因素和家庭狀況等多維度因素都會對心理健康產生影響,調研中,超過四成以上職場人士有抑郁情緒傾向。

2、三個特殊時期的女性

因為女性更為敏感,共情能力極強。她們患抑郁癥的風險是男性的兩倍,尤其是在青春期、產后和更年期這三個比較特殊的階段更明顯。

3、矛盾中的青少年

近年來抑郁癥開始呈現低齡化趨勢,處于青少年時期的抑郁癥患者數量逐年上升,2017年的相關數據顯示,青少年的患病率已經達到了4%~8%。

《教育藍皮書:中國教育發展報告(2018)》統計了一年里公開報道的兒童青少年自殺案例392起。

因而,9月11日,國家衛生健康委辦公廳發布的《探索抑郁癥防治特色服務工作方案》提出的,建議各個高中及高等院校將抑郁癥篩查納入學生健康體檢內容顯得適當其時。

4、孤獨狀態中的老年人

老年人由于逐步衰老、與外界交流減少、缺少陪伴等,也是抑郁的高發人群。

三大主癥持續兩周 應及時就醫

抑郁癥它其實本質上是一種疾病,有點類似于感冒發燒,都是疾病的一種。抑郁癥并不完全是性格里帶來的,不是完全通過勸說就能緩解的,它需要規范的治療。

抑郁癥有三大主要癥狀,分別是:①情緒低;②興趣減低;③精力及行為減少。

抑郁癥常見的早期癥狀:睡眠障礙,食欲減退。

時間診斷標準一般為癥狀持續存在兩周。

家長不知道為什么小孩會得抑郁癥?

抑郁癥覆蓋各個年齡段,看完上面四大“易感人群”,我們再著重關注下孩子的抑郁癥問題。特此提醒家長,一定要格外注意孩子的變化。

孩子患抑郁癥的可能原因

①兒童青少年抑郁癥的患者通常在生活中,與父母、同胞、同輩關系不和諧,從小缺乏父愛母愛,或是在相處過程中,父母對子女經常發脾氣或使用暴力。

②目前離異家庭越來越多,父母長期分開,缺少親情陪護,處于世界觀人生觀價值觀逐漸成型時期的留守兒童,若缺乏父母的關愛與引導和照顧,很容易出現價值取向扭曲,內心孤獨與恐懼很容易使他們不愿與外界接觸或是接觸甚少。

③此外,生活條件越優越,父母對孩子的要求可能就越高,孩子們小小年紀就面臨著很大的壓力,稍微調節或溝通不當就容易產生負性情緒。

孩子患抑郁癥的可能表現

兒童還不具備和成人一樣的描述及理解情緒的語言能力,因而往往通過行為來表現抑郁心情,譬如厭煩、孤僻甚至憤怒等來表達悲傷。

●學齡前期兒童容易出現違拗表現、攻擊行為或退縮行為、與其他同學交往障礙;

●小學期表現為不愿上學、學習成績差、軀體攻擊行為等等;

●青少年期則更多的是表現為反社會行為如偷竊撒謊、家庭與學校問題、自殺念頭、認為自己不被理解等癥狀,還有一些類似于成人的抑郁癥(悲觀想死、興趣減退等)的癥狀。

身邊有患抑郁癥的朋友請注意!

“你別這樣”“想開點”……這些話出于好心卻對患者沒有用,只會加重他們的自責感。

日常生活中把他們當成普通人看待,當他們愿意跟你探討病情時,多關心、多疏導,才是緩解病情的一劑良藥。

預防抑郁癥,從自我調節開始

預防抑郁癥,還需自身從根本上進行心理調節。這些自我調節方式也許能有所幫助↓

睡眠法:充足的睡眠能緩解疲勞,降低壞情緒對身體帶來的影響。

運動法:運動是緩解壞情緒最有效的方法之一,能幫身體分泌快樂多巴胺。

飲食法:碳水化合物是一種能夠平復情緒的食物,它能夠促使大腦分泌一種神經遞質,幫助人冷靜并放松下來。

暗示法:研究發現,在經歷抑郁情緒的人群中,能夠主動發現積極面的人群,能夠更快走出情緒。

顏色法:憤怒,遠離紅色;抑郁,遠離黑色、深藍色;焦慮或緊張,選擇淡藍色。

光照法:讓自己身處光亮的環境中,能有效對抗壞情緒的影響。

抑郁癥不應被曲解和歧視,

只有正視它了解它,

才有可能戰勝它。