4月1日,教育部網站發布了《教育部等五部門關于加強普通高等學校在線開放課程教學管理的若干意見》,明確就加強高校用以認定學分的在線開放課程教學管理提出意見。

《意見》在第三部分“高校要嚴格學生在線學習規范與考試紀律”中強調,嚴禁出借個人學習賬號給他人使用,嚴禁通過非法軟件或委托第三方提供的人工或技術服務等方式獲取學習記錄和考試成績的“刷課”“替課”“刷考”“替考”行為,嚴禁以任何形式傳播課程考試內容及答案。

違規違紀行為一經查實,由涉事學生所在高校根據學生管理規定、學生紀律處分管理規定等,取消課程成績,視情節給予警告、嚴重警告、記過、留校察看、開除學籍等相應處分,并記入學生檔案。對參與組織“刷課”“替課”“刷考”“替考”并構成違法行為的學生,由有關部門依法追究法律責任。

此外,《意見》表示,根據高校教學需求,及時準確提供相關高校學生學習數據。發現“刷課”“替課”“刷考”“替考”的學生,應當予以記錄并通報學生所在高校,由高校按照學生管理相關規定予以處理。

“付費刷課”為什么屢禁不止?

我們問了問專家↓

據教育部官網消息,截至目前,我國上線慕課數量超過5.2萬門,學習人數達8億人次,在校生獲得慕課學分人數3.3億人次,慕課數量與學習規模位居世界第一。

隨著大學生上網課的討論越來越多,卻出現一些 “付費刷課”“寧刷不上”的現象。

據法治日報消息,2021年,遼寧警方偵破一起“付費刷課”案件。警方通報,5家刷課平臺數據顯示,僅2019年至2020年,全國范圍購買刷課服務的學生就超過790萬人,刷課數量超過7900萬科次。

警方在刷課犯罪嫌疑人住處查獲大量銀行卡 圖片來源:半月談官網

為何會出現屢禁不止的刷課現象?中青報·中青網記者采訪多位教育界專家。不少專家表示,一方面要呼吁學生規范自己的行為,加強自律意識,同時也應反思大學的網課究竟出了哪些問題,讓大學生們“寧刷不上”。

南京師范大學教育科學學院教授陳何芳表示,大學生選擇“刷”與“不刷”,實際上是在對自己的精力和時間進行一種資源配置。

“這些學生經過多年的競爭進入大學,實際上一直處在資源的篩選中。大學生對于自己的時間精力、興趣、特長、人生發展如何安排都會有自己的思考,為什么很多學生不愿將精力放在看網課上,那是因為他們認為這不是自己的‘剛需’,它無法為自己的學習生活乃至未來發展帶來好處。作為學校,應當重視并且認真看待學生的個體差異和個體選擇,而不是無差異地統一要求上網課。”陳何芳說。

陳何芳認為,現在的大學生多是00年以后出生的,他們對于視頻這種新興的授課形式已經非常熟悉,也缺少一定的剛需。“因此學校一方面要在‘起點’把好關,在網絡課程的設置和選擇上做好篩選工作,不能把很多東西都塞給學生。另一方面要強調‘輸出’,要檢驗學生上網課后的知識轉化情況,而不是簡單地看系統刷沒刷夠時間。”

不少專家認為,學生“刷課”,更反映出一些大學老師的不負責任,他們不加篩選地把網課任務扔給學生,只要達到觀看時長,就認為學生已經學好學會,這種教學模式本身就是不可取的。

北京大學教育學院副教授郭文革表示,“如今是一個信息爆炸的時代,對于線上教學而言,老師對學生的第一個服務就是篩選優質內容,而不是籠統地推薦一門慕課課程。”

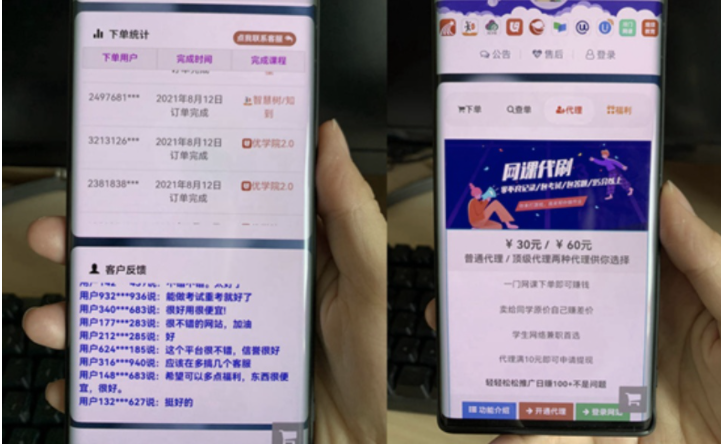

在一個網絡刷課平臺,學生可以選擇多種課程平臺刷課,甚至可以成為代理。葉雨婷/攝

教學“上網”

更要“上心”