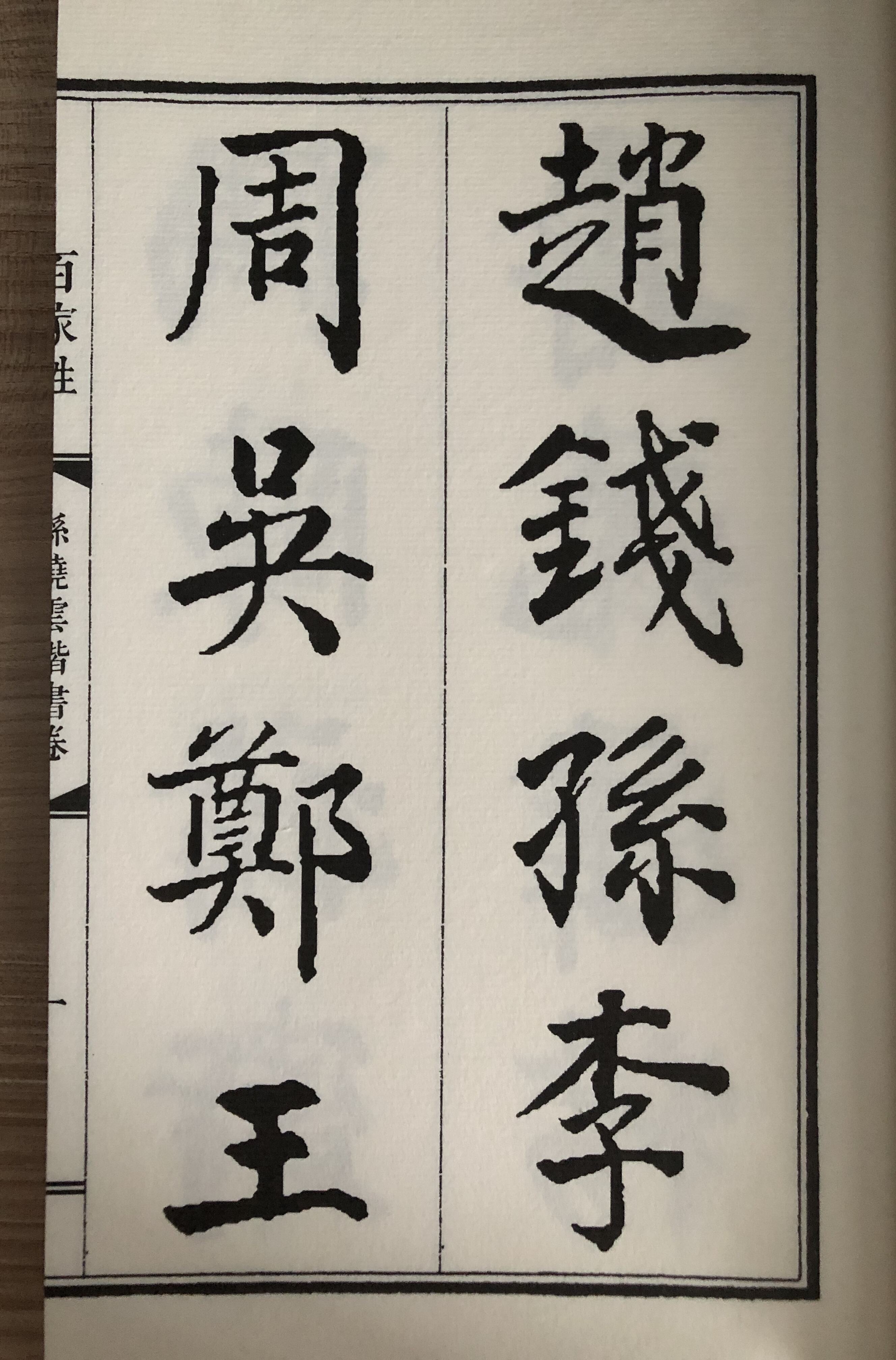

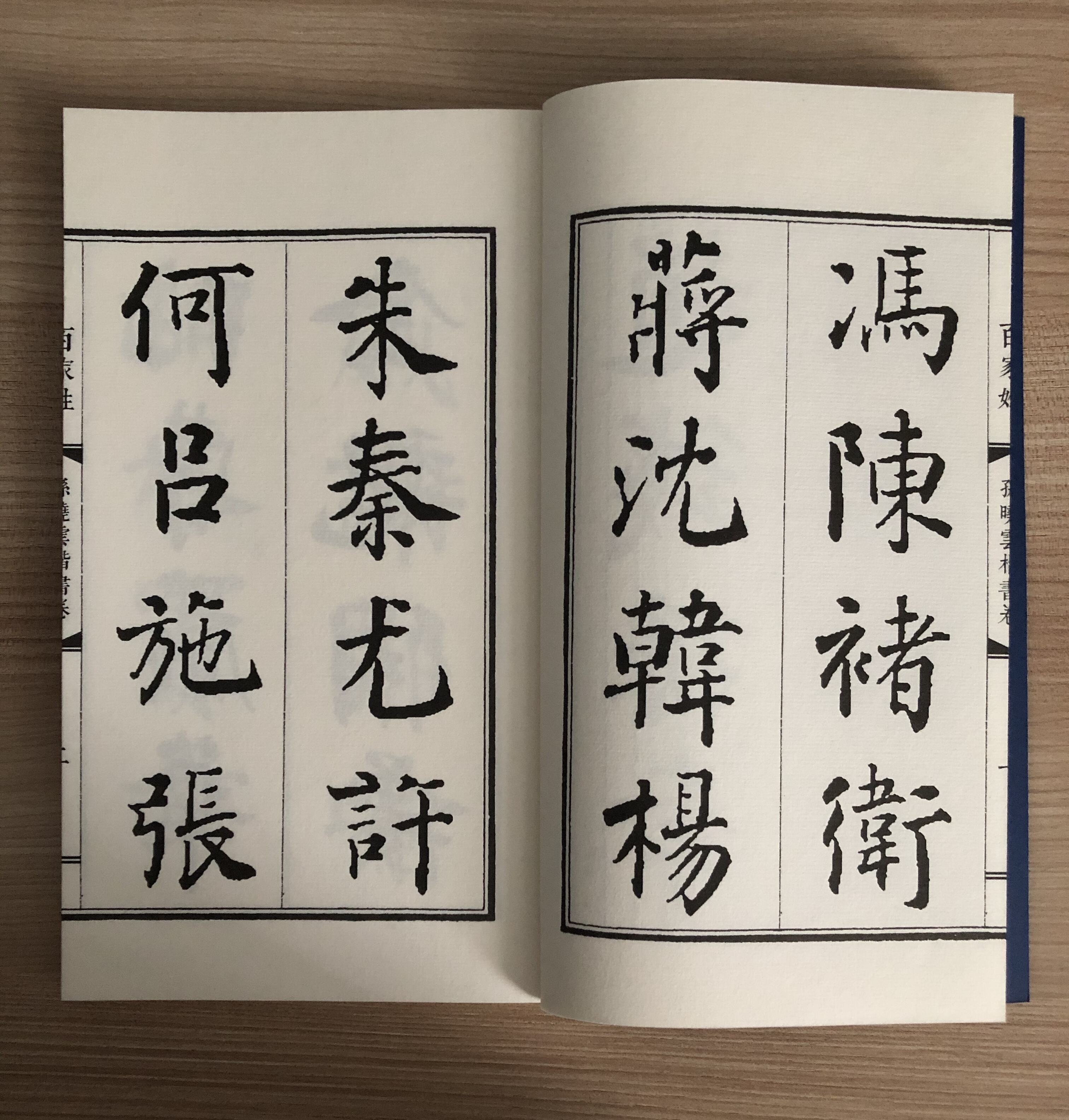

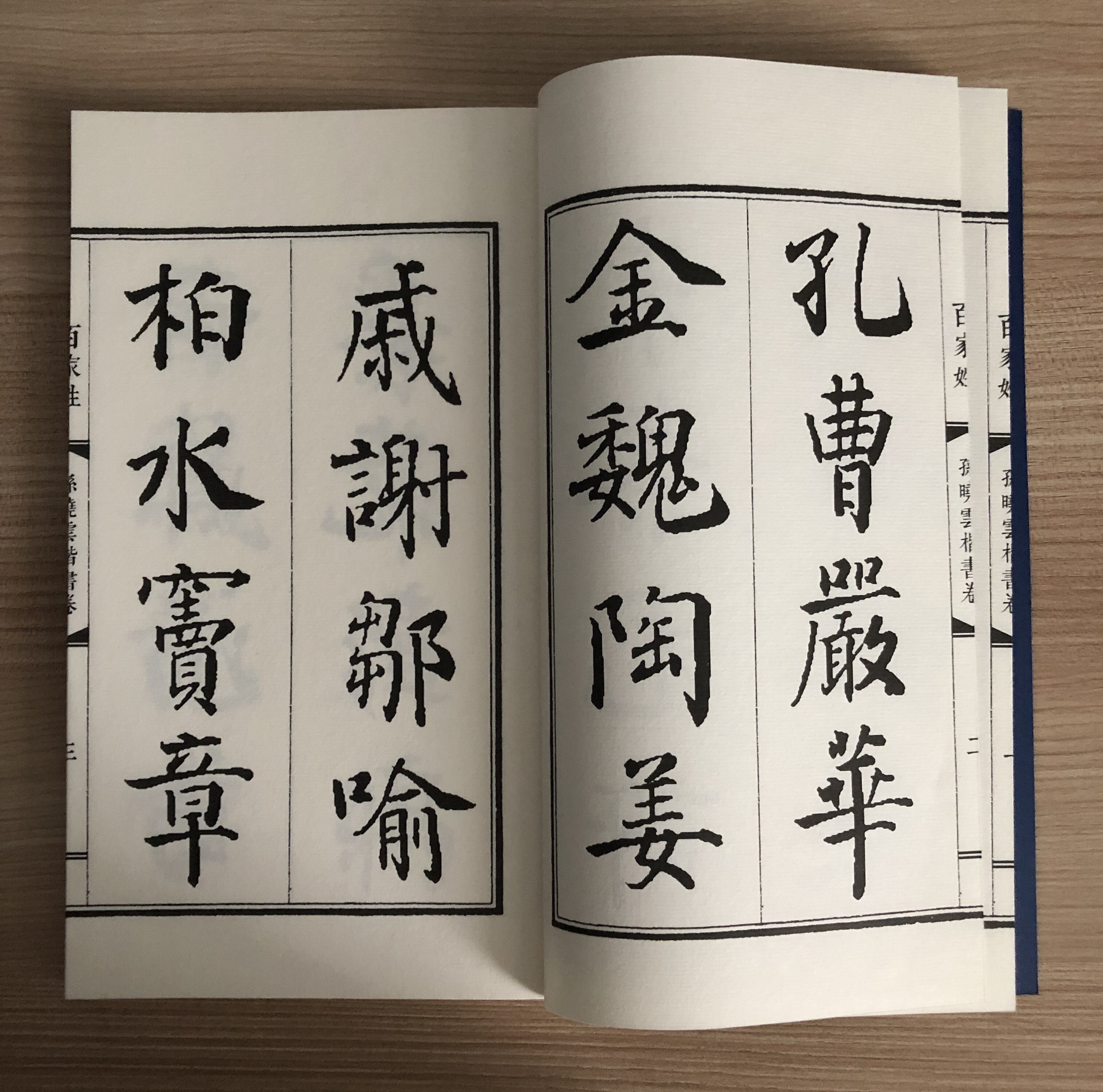

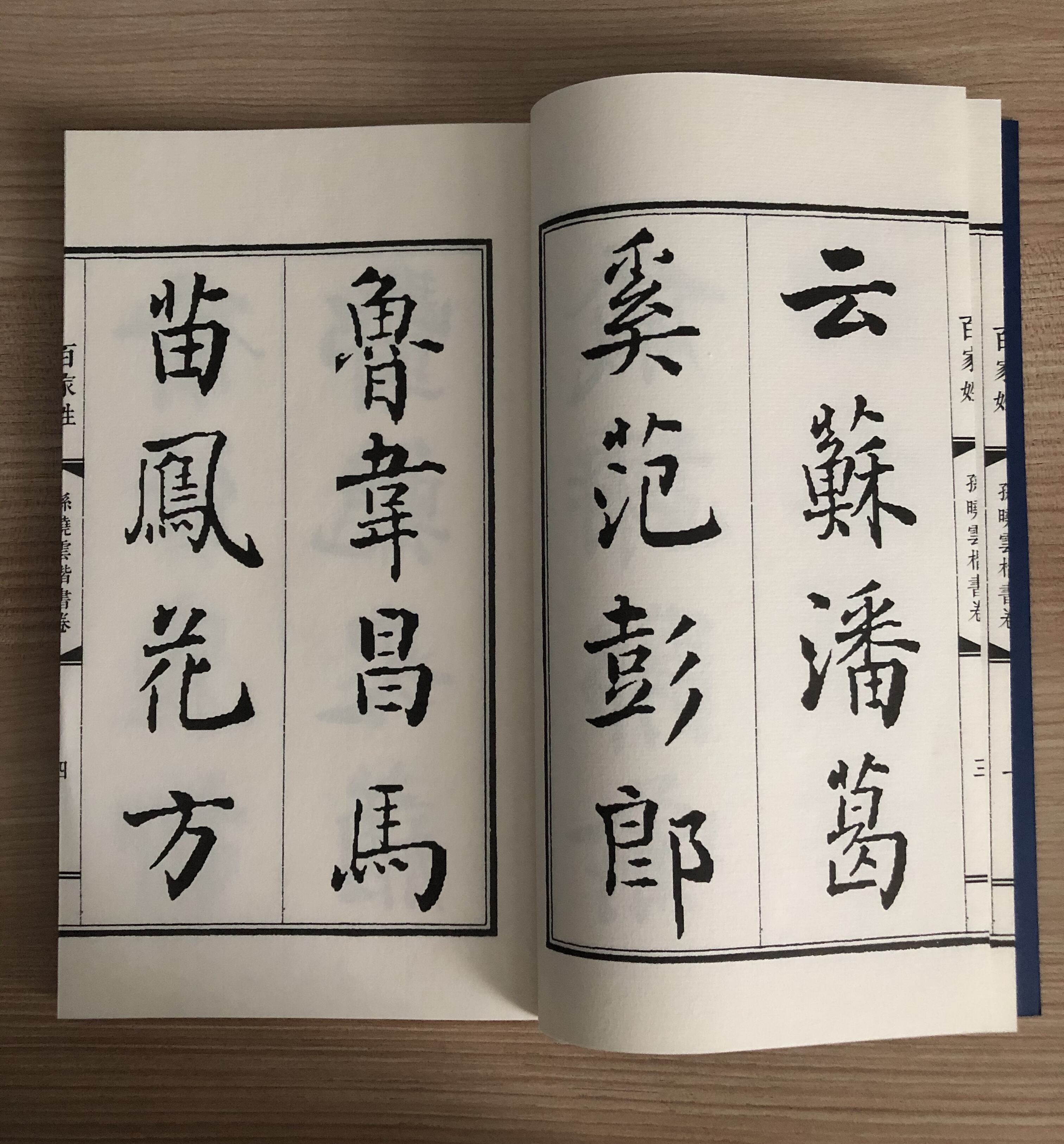

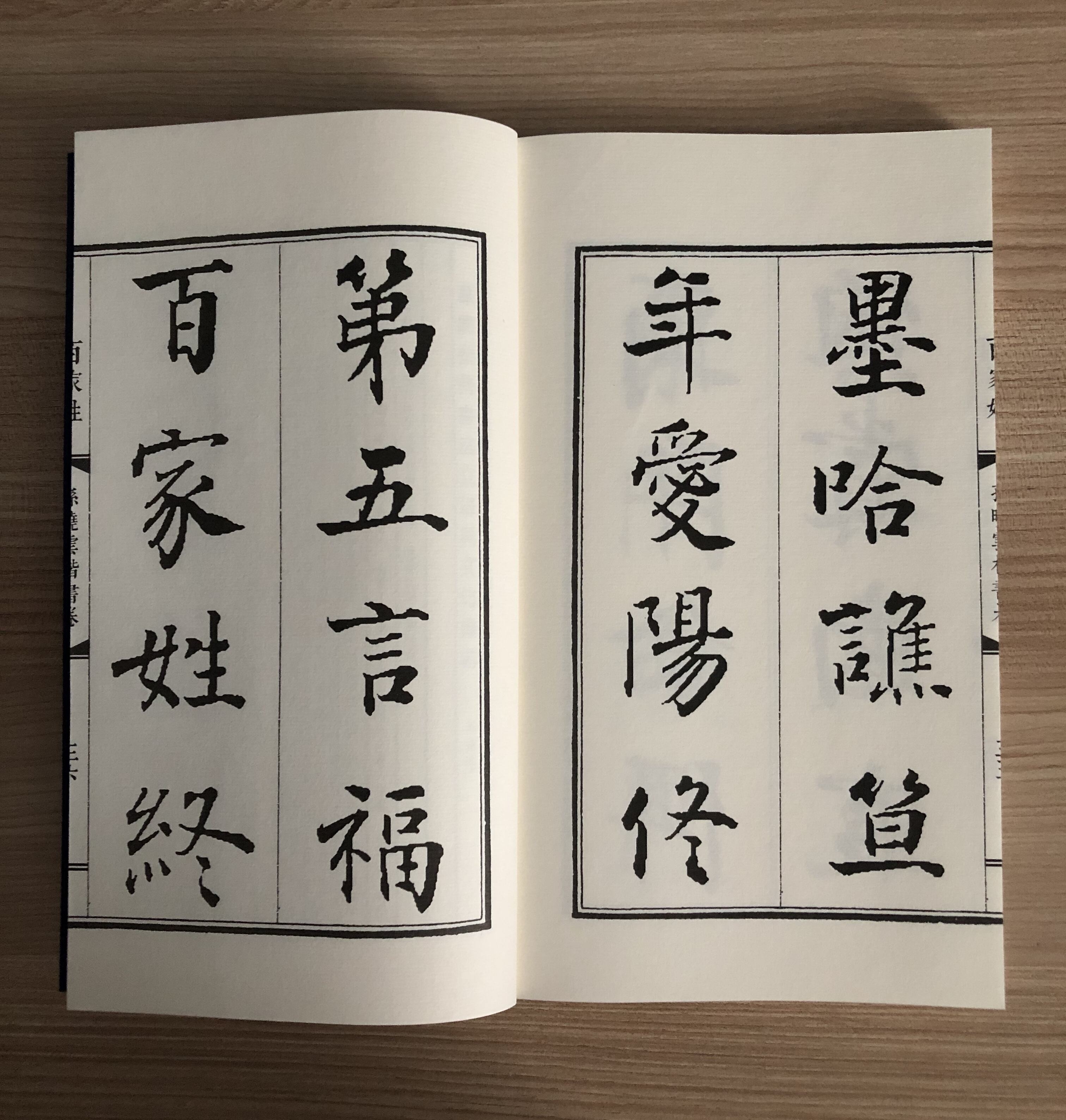

歷代關于《百家姓》方面的圖書浩如煙海,而將姓氏文化與書法藝術有機完美結合、以線裝本一函五冊形式呈現的,《百家姓五體書法作品集》在國內尚屬首次。

此套圖書由沈鵬、張海、孫曉云三任中國書協主席聯袂加持,大象出版社歷時三載,匠心出版,甫一問世,即榮獲中國編輯學會組織的第三十屆“金牛杯”優秀美術圖書獎銅獎。

從今日起,將陸續推出《百家姓五體書法作品集》孫曉云楷書卷、李剛田篆書卷、胡抗美草書卷、毛國典隸書卷、龍開勝行書卷相關評論,敬祈垂注。

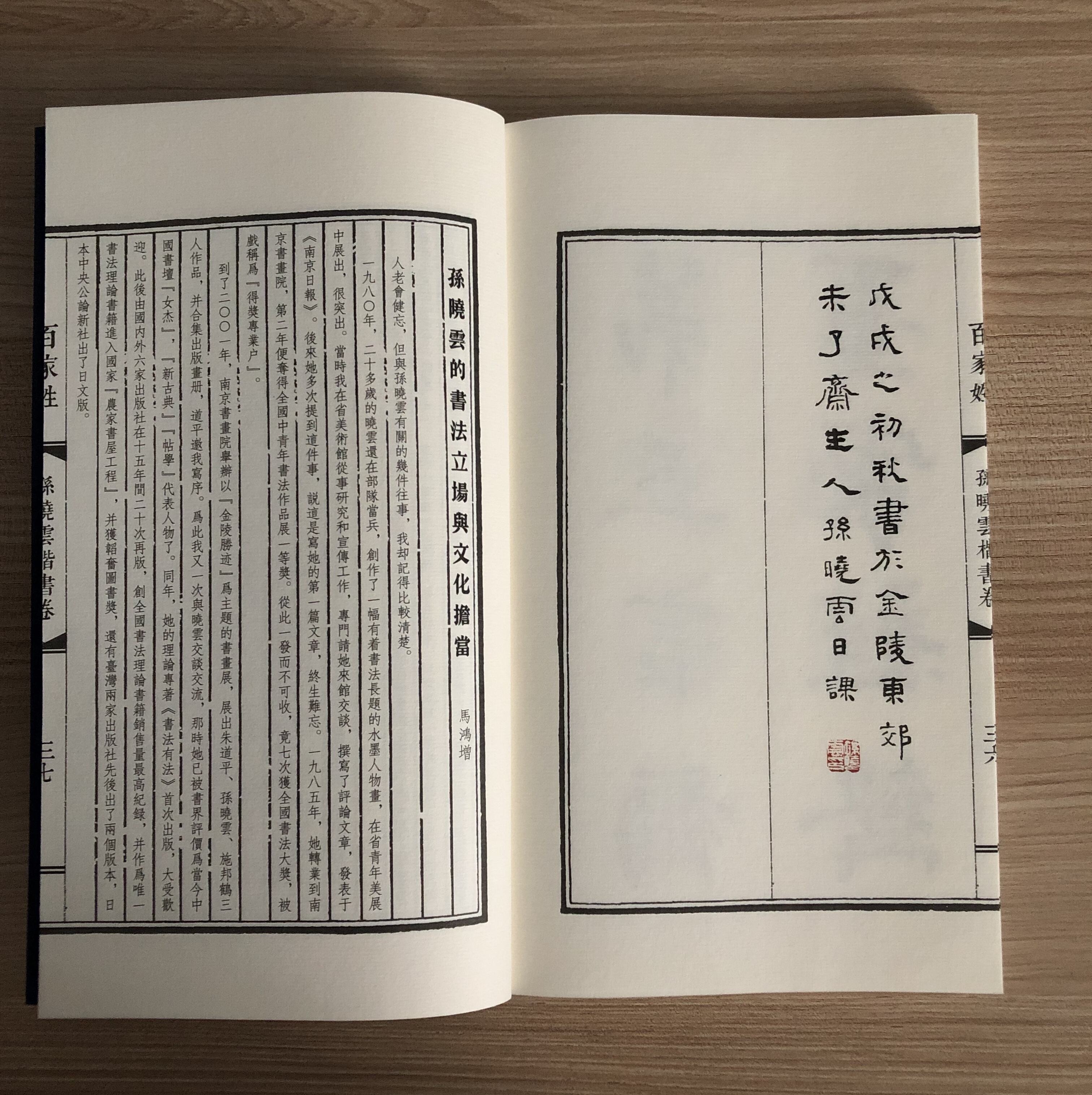

孫曉云的書法立場與文化擔當

馬鴻增

人老會健忘,但與孫曉云有關的幾件往事,我卻記得比較清楚。

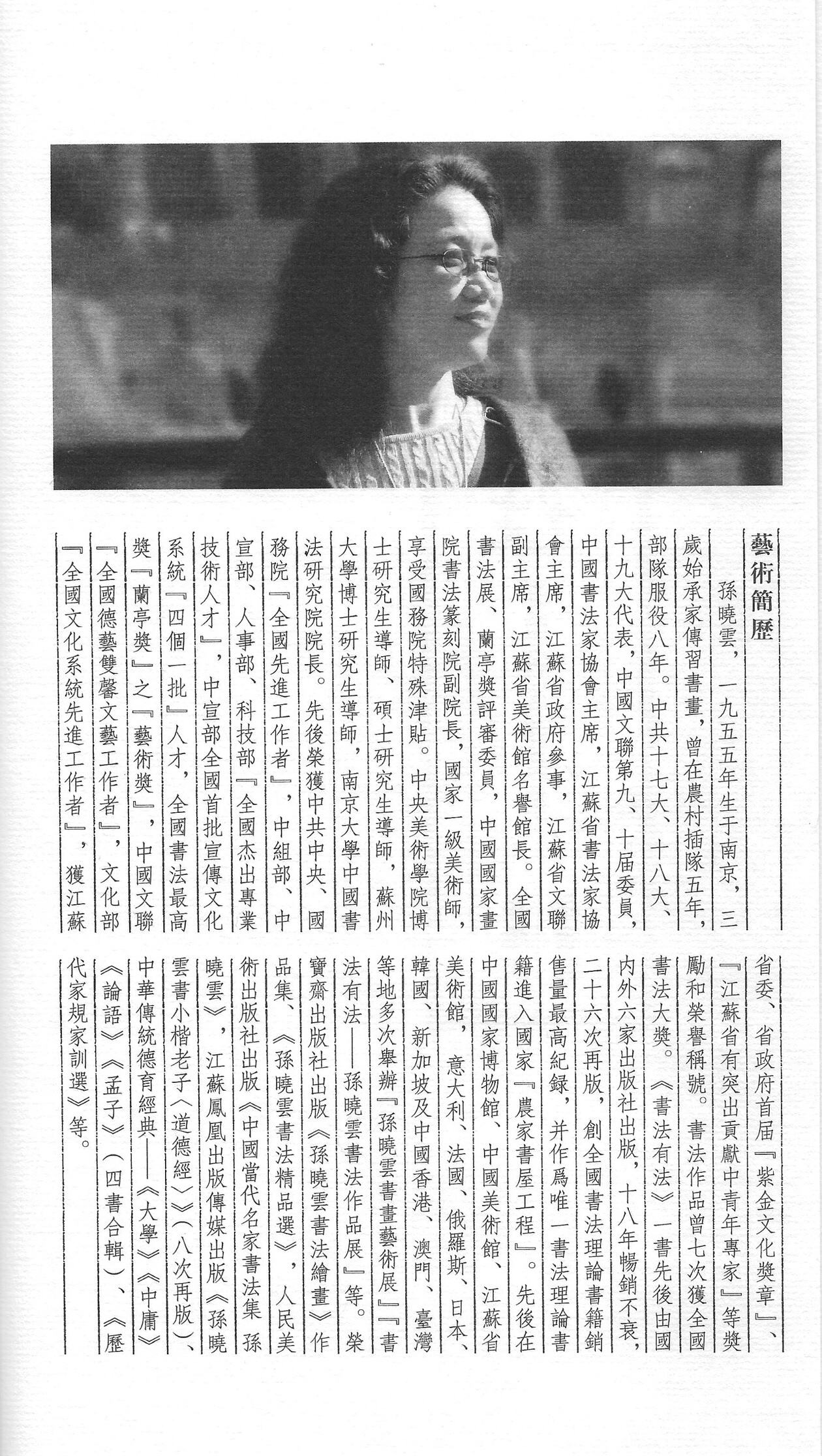

一九八〇年,二十多歲的曉云還在部隊當兵,創作了一幅有著書法長題的水墨人物畫,在省青年美展中展出,很突出。當時我在省美術館從事研究和宣傳工作,專門請她來館交談,撰寫了評論文章,發表于《南京日報》。后來她多次提到這件事,說這是寫她的第一篇文章,終生難忘。一九八五年,她轉業到南京書畫院,第二年便奪得全國中青年書法作品展一等獎。從此一發而不可收,竟七次獲全國書法大獎,被戲稱為“得獎專業戶”。

到了二〇〇一年,南京書畫院舉辦以“金陵勝跡”為主題的書畫展,展出朱道平、孫曉云、施邦鶴三人作品,并合集出版畫冊,道平邀我寫序。為此我又一次與曉云交流,那時她已被書界評價為當今中國書壇“女杰”,“新古典”“帖學”代表人物了。同年,她的理論專著《書法有法》首次出版,大受歡迎。此后由國內外六家出版社在十五年間二十次再版,創全國書法理論書籍銷售量最高紀錄,并作為唯一書法理論書籍進入國家“農家書屋工程”,并獲韜奮圖書獎,還有中國臺灣地區兩家出版社先后出了兩個版本,日本中央公論新社出了日文版。

二〇〇六年,她調入江蘇省美術館,到了我曾經工作了幾十年的單位,先后任副館長、館長。這些年來,曉云榮獲中共中央、國務院“全國先進工作者”(全國勞模),中組部、中宣部、人社部、科技部“全國杰出專業技術人才”,中宣部首批全國“四個一批”人才,中國文聯“第二屆全國中青年德藝雙馨文藝工作者”,江蘇省委、省政府首屆“紫金文化獎章”等榮譽稱號或獎章。在中國美術館、江蘇省美術館,意大利、法國、俄羅斯、日本、韓國及中國香港、澳門、臺灣等地舉辦書畫作品展覽,組織策劃了“請循其本?古代書法創作研究國際學術研討會”等等,同時在中國書協、省書協身擔重任。我雖退休多年,但省里和館里有些事她還來找我參與,故而多少了解一些她的擔子的重量、忙碌和辛苦。今年,她卸下館長職務,只做“名譽館長”了。疲憊的神色終于減少,我為她高興。最近按照省文化廳的安排,她正在用心籌備一次新的個人書法展覽。

于是,曉云自然又邀我寫篇文章,就有了我們最近再一次的交談與交流,也有了我的種種感想與進一步的認知。

孫曉云似乎先天注定是為傳承“二王”書法文脈而生的。在她既往的書法生涯中,我看到了諸多當代書壇少見的“非常”特質。

其一,家學淵源,起步特別早。她的外祖父是古文字學家、書畫篆刻大家朱復戡,她從三歲開始就在母親啟蒙下學寫毛筆字,沒有人逼她,那么小的孩子,居然越寫越有興趣,天天自覺地寫,逐漸掌握筆法要領,練就了過硬的“童子功”。她的“書齡”比同齡人要長得多,以致她說“那種熱愛似乎就長在我的身上”。直到現在,只要有空她還是天天寫,經常從早寫到晚,甚至半夜才睡,只要能讓她寫字,生病也不休息。

其二,“女紅”觀念,心態特別好。曉云認為書法是男人的強項,歷代女書家寥寥,作為女性,要付出更多的努力。所以她提出“女紅”的想法,視書法如同做衣服、織毛線、刺繡、做飯、燒菜一樣,平心靜氣,輕松自然,享受其中樂趣。從自身特性和特長出發,去選擇適合自己的藝術形式,把它做精做好,這是一條具有普遍性意義的經驗。此說一出,引發多方共鳴。

其三,“二王”文脈,路子特別正。近三十多年來,中國書壇發展迅猛,瑕瑜混雜,求怪求異,屢見不鮮。曉云始終堅持承傳文脈,回歸傳統,遨游于王羲之、王獻之、孫過庭、顏真卿、米芾、趙孟頫、董其昌、王鐸等名家書跡之中,入其門,得其法,逐漸形成了曉云書風:筆精墨妙,韻濃情真,靈動秀勁,自然天成。這在她的小行草和小行楷書寫中尤為鮮明,特別是那些看似信筆揮寫的手札,雅致而又不失大氣,飽蘊著淡雅的情懷和嚴謹的法度,乃至達到?“法書”“經典”的層次。書界一位評家評價她的小字行草“穿越了性別,穿越了年齡,穿越了地域,穿越了社會階層,甚至穿越了歷史,捕捉到了文人書法最具普遍性的那種精神和意蘊”。的確,在當代復興中國書法優秀人文傳統的主流中,曉云無疑是一位主力推動者。

其四,“書法有法”,體悟特別深。曉云不僅重實踐,而且重理論研究。經過多年的追根究底,尋找古來書法用筆之“本”,在四十三歲時寫出了專著《書法有法》。這本書以第一人稱娓娓道來的文風,論述了中國書法筆法的起源、終止、失傳的原因,從古代書寫環境、書寫工具、人的姿勢到生理機能,圖文并茂,闡明運指轉筆法就是筆法,也是書法的核心。同時還闡述了與書法實踐有關的若干理論問題。比如什么是“八分書”與“楷則”、“勢”與“五字執筆法”、“美化”與“隸化”、“完法”“尚法”“變法”與“無法”、“帖學”與“碑學”的實質,“書畫同源”的本意,何謂“文人畫”,等等,洋洋灑灑六十個題目,串連成一根引人入勝的藝術彩鏈。曉云獨特、縝密的思考與創見,不僅引起海內外書法創作界、書法理論界的關注和認可,對我這樣的美術史論界人士,也有吸引力,也有啟發性。

以上所說的四個“特別”,綜合起來構成了孫曉云的書法立場,也可以說是她從一個幼年學書,又是女書家的細膩、敏感的角度,對當代中國書法的獨特奉獻。

曉云沒有止步,近幾年來,她的思考重點又轉向書法的當代文化功能問題。書法在當代社會究竟應起怎樣的作用?當今書法已經失去實用性和普及性,很多人在不知不覺中產生誤解,把書法看成是純粹的藝術,這是對書法的低估。我們必須重新認識書法的位置。中國書法首先是文字,然后才是藝術。傳統文化是中華民族之根,書法是中華文化之根。如果沒有文字,歷史、詩歌、文學、哲學等都無所依憑。而文字不外乎識、讀、寫。現在一般書寫已被電腦、打印機等現代化設備所替代,對書寫的消解是當今的危機。曉云認為這個問題要上升到國家文化安全的高度。對書法不但要講藝術性,更要強化它的文化屬性。如果把文字的書寫內涵剝離,成了純藝術,那就可能導致已延續五千年的中華文字的消亡,中華文明的繁衍就會遇到問題。

曉云所呼吁的,不僅是要重視書法的藝術審美功能,更要恢復與強化書法的文化功能。這就需要有效地提煉出書法文化的時代精神和活力,加強書法教育、書法傳播,要接地氣,要從小學抓起,要深入到社會每一個空間,融入尋常百姓家,而不是僅僅局限在書法界,局限在文人趣味、展廳效應。

一步行動勝過一打綱領。近年,曉云花了大功夫,用小楷書寫了“中華國學德育經典”中的《論語》《大學》《中庸》《道德經》,恭恭敬敬,共近三萬字,出發點就是讓廣大青少年在欣賞書法藝術的同時,能夠感悟傳統文化的深邃博大,并借此弘揚中華民族的傳統美德。在出版時還請專家加上通俗、詳細、嚴謹的注釋,出版后廣受歡迎。這不是她的小楷作品集,而是傳統文化經典讀本,具有審美、閱讀、德育的社會意義,可謂一舉三得。她說:“只要手里握著毛筆,我就是一個幸福的人。我非常享受書寫給我帶來的平靜和快樂。”我相信這是她的肺腑之言。

孫曉云的書法立場與文化擔當,緊扣著“不忘初心”。她從小學習書法的“初心”是出于喜歡與熱愛,現在大環境中的“初心”則是中國書法文化的繼承與發揚,二者本質相通。初心,是底線,也是追求;是目標,也是動力。有信仰,就會有高山仰止的境界,就不會隨波逐流。她深知,書法傳揚是一項“隨風潛入夜,潤物細無聲”的工程,是漫長細緻的一代接一代的薪火傳遞工程,她將以畢生的精力,力求讓書法始終伴隨著生活,伴隨著一切。?

我想起了漢代揚雄的名言:“書,心畫也。”

也想起了唐代張懷瓘的名言:“書者,如也,舒也,著也,記也。”

還想起了清代劉熙載的名言:“書者,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。”

孫曉云不僅以既往的書法實踐與理論,成功地寫就了“書法有法”,而且還在繼續用她堅持不懈的行動,譜寫著?“書法有文”“書法有用”“書法有心”的新篇章。

承傳!堅持!這是孫曉云書法立場與文化擔當的最精煉的概括。我真的非常感動。

中國書壇需要更多的孫曉云式的書法家。

二〇一六年十一月中旬于金陵十門齋