《鄭州日報》版面截圖↑

《鄭州晚報》版面截圖↑

中國作為禮儀之邦,陌生人見面的第一句寒暄,往往是“您貴姓?”如果姓氏相同,親切感就會油然而生,笑稱“原來是一家子”。《百家姓》更是許多人的人生啟蒙第一課。

中華姓氏的起源與發展獨具特色,姓氏文化博大精深。但無論姓氏怎樣發展變化,黃帝時代都是整個中華民族姓氏文化的起源,黃帝作為姓氏文化的開創者,成為中華民族公認的姓氏始祖和人文始祖,新鄭黃帝故里,更成為了華夏兒女魂牽夢繞的尋根圣地,“老家河南”實至名歸。

中華姓氏是中華兒女力量凝聚的精神紐帶,是炎黃子孫四海一家、血濃于水的祖源情結。每年農歷三月三,海內外炎黃子孫都齊聚中原隆重舉辦拜祖大典,共同拜謁軒轅黃帝,追思人文始祖的功德,昭示炎黃子孫血脈相傳。一代又一代華夏兒女,生生不息,共同延續著中華兒女的民族血脈,傳承著偉大的民族精神。

近日,記者走進老家河南家譜館、鄭州市古滎鎮、滎陽世界鄭氏名人苑等地,尋著姓氏族群和文化專家尋根問祖的足跡,解讀姓氏這一中國五千年歷史的重要文化密碼。

中華姓氏多肇始于中原

“河南省社科院研究發現,在依人口多少而排序的300個中華大姓中,有171個起源于河南或部分源頭在河南;前100個大姓中有78個姓氏直接起源于河南,有98個姓氏的郡望地在河南,這些姓氏涉及當代華人的90%。” 河南省社會科學院文學研究所(黃河文化研究所)所長、河南省姓氏文化研究會副會長兼秘書長李立新表示。

中華民族姓氏文化在歷史長河中曾經歷過漫長而復雜的演變過程。姓最早源于母系氏族社會,是一種氏族部落的稱號,即族號,同姓部落具有共同的母系血緣與血族關系,所以最早的上古八大姓姬、姜、姒、嬴、妘、媯、姚、妊,都帶“女”字偏旁。氏大約出現于從炎、黃二帝時期開始的父系氏族社會,社會組織以男性為中心,原來的姓族分裂衍化出若干男性為主導的氏族,氏族顯示著家族對土地和財產的所有,標志著貴賤和等級的差別。

關于姓與氏的關系,李立新總結說,從伏羲氏“正姓氏,制嫁娶”到《春秋左氏傳》中所說“男女同姓,其生不蕃”,到古代社會長期奉行“禮不娶同姓”原則,姓氏在古代一直發揮著優生優育的作用。《通志·氏族略》所云:“姓,所以別婚姻;氏,所以別貴賤。”《國語·周語》記載:“姓者,生也,以此為祖,令之相生,雖不及百世,而此姓不改。族者,屬也,享其子孫共相連屬,其旁支別屬,則各自為氏。”由此可見,姓為氏之本,氏由姓所出。

周初至春秋時期,貴族內部分封制的層層實施,極大的推動了姓、氏的發展,普及與定型。到了戰國,隨著宗法制度崩壞,等級制度模糊,姓氏合而為一,產生了現代意義上的姓氏。西漢時期的司馬遷在寫《史記》時,始將“姓氏”混同為一。此后因少數民族不斷的入侵和入主,中華姓氏文化得以多民族融合發展。我們的先祖們也隨著朝代更迭和歲月遷徙,在不同的地方扎根、生長、繁衍,傳承著中華特有的姓氏文明。

“中華姓氏之源的主體實際上主要來自伏羲、炎帝和黃帝,即伏羲風姓、黃帝姬姓、炎帝姜姓是我國姓氏起源的三大系統,而其中影響最為深遠的則莫過于黃帝姬姓。”李立新說,“黃帝有二十五個兒子,其中十四人被分封得12姓,發展為101個方國,衍生出510個氏,不斷繁衍,逐漸形成華夏族的主體。相傳顓頊、帝嚳、堯、舜等均是他的后裔,而夏、商、周的始祖禹、契、后稷均為黃帝直系后裔,中國的姓氏大多起源于這一時期。”

黃帝是中國文明史上第一個帝王,中華五千年文明以黃帝為開端,黃帝毫無疑問成為中華民族共同的“人文始祖”,他的華夏民族“姓氏始祖”的地位在海內外中華兒女中也已成為共識。源自鄭州的黃帝成了中原地區早期姓氏文化研究的核心和焦點。?

“早在新石器時代,鄭州地區的黃河岸邊就出現了雙槐樹河洛古國、西山古城、大河村城址,投射出黃帝時代的文明曙光。”李立新表示,鄭州還是夏、商、周三代的建都之地,“司馬遷在《史記》中說‘昔三代之居,皆在河洛之間’,登封王城崗、新密古城寨、新密新寨、滎陽大師姑、鄭州小雙橋、鄭州商城等夏商古城遺址的發掘,管、虢、鄶、鄭、韓等37個兩周諸侯國都城遺址的發現,從考古學上證明了司馬遷的記述是信史。兩周時期的鄭國、韓國等諸侯國的公族后裔或以國為氏、或以邑為氏等,衍生出400多個姓氏,當今常見姓氏中的鄭、潘、馮、韓、何、許、史等姓氏的源頭都在鄭州。”?

“鄭”,一張古今交融的文化名片

鄭州是一個與地域文化和姓氏起源關聯密切的城市。

春秋初期,鄭桓公把鄭國從陜西華縣東遷至虢、鄶管轄區域,為了區別在陜西的舊鄭國,取名 “新鄭”,從此,這片土地便鈐上了“鄭”字烙印。隋開皇三年(公元583年)改滎州為鄭州,“鄭州”這個名字正式出現在歷史中。

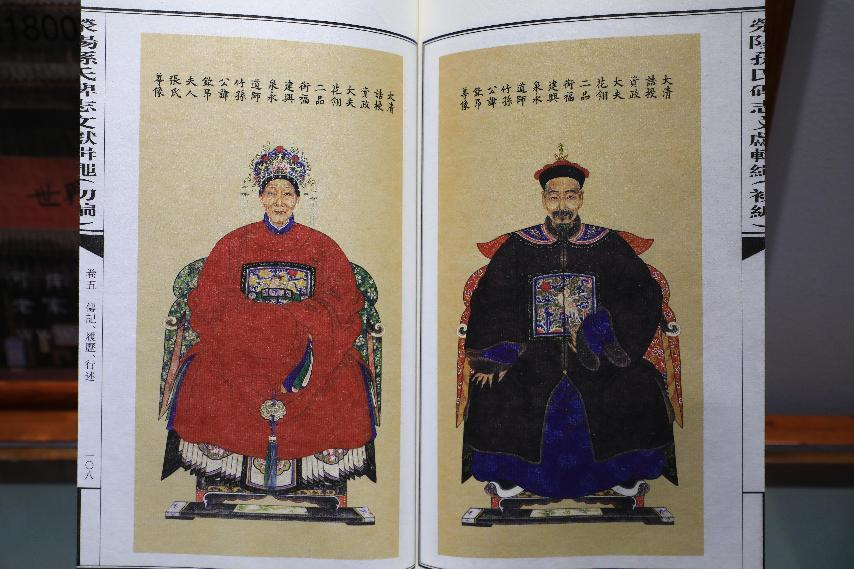

鄭氏三公像

“鄭州之名來源于鄭國和鄭姓,滎陽世界鄭氏大宗祠始祖殿里的鄭氏三公像和滎陽市成功廣場的鄭氏三公像,對鄭州有特別重要的意義。”鄭氏三公,即鄭國開國三代君王鄭桓公、鄭武公、鄭莊公,李立新認為,他們既是春秋鄭國的建立者,中華鄭姓的開基人,從某種意義上說,也是鄭州的肇始者。?

三皇五帝,夏商兩周……多重科學技術支持下的現代考古學如同一把金鑰匙,打開了歷史的寶庫。

新鄭市周圍留存至今的鄭韓故城,是東周時期鄭國和韓國的國都,城垣周長20千米,城內面積16平方千米,故城內外遺跡遺存星羅棋布,東城內分布有鄭國宮廟遺址、祭祀遺址、鑄銅遺址,1997年,中行鄭國祭祀遺址發掘出土348件青銅禮樂器和45座殉馬坑,震驚世人,榮獲當年全國十大考古新發現之一。

從鄭州市中原西路進入滎陽境內,很快就會看到路邊豎著一塊醒目的路標——京襄城遺址公園。這便是中國第一部編年體史書《左傳》開篇《鄭伯克段于鄢》中故事的發生地——京邑,也因此留下“多行不義必自斃”“不到黃泉不相見”的典故。公元前636年,周王室發生宮廷政變,周襄王為避戰亂,曾在城內居住,因此京城又稱襄城。至今城內仍保留著“京襄城”“御路崗”“老王門”等村名和地名。

成功廣場位于滎陽市城東南檀山、鄭上路與310國道交會處三角地帶,矗立在這里的鄭氏三公像格外引人注目,三公腳下銘刻的鄭氏三公碑文,訴說著春戰國時代鄭人的智慧和曾經的輝煌,周圍像連環畫一樣串連了二十八組人物故事,各朝代鄭姓歷史名人位列其中,光輝形象浮雕其上。

歷史風云,因緣際會。身為姬姓諸侯國的鄭國滅亡后,這支姬姓后裔以國號為氏,并尊鄭氏三公為太始祖、二世祖、三世祖,以鄭州地區為圓心,開枝散葉、瓜瓞綿綿。據了解,全球目前有1200萬鄭氏后裔,分布在中國、美國、馬來西亞、泰國等30多個國家和地區。

“滎陽市經過多年的研究、挖掘和宣傳,已經在國內外鄭姓中形成了‘天下鄭氏出滎陽,滎陽鄭氏遍天下’的共識。”李立新介紹,滎陽既是中華鄭姓最主要的郡望地,也是鄭桓公的寄孥地之一,是全球鄭姓公認的鄭氏祖地,滎陽修建了鄭氏名人苑、鄭成功紀念館、始祖殿等建筑群,還一年一度舉辦全球鄭氏拜祖大典,每次都能吸引數千名全球鄭姓華人華僑前來尋根拜祖,是民間舉辦此類文化活動最為成功的范例,也是海內外華人華僑到中原尋根問祖活動的一個縮影。

中華姓氏樹

他們千里追尋,為了名字中間的那個字

4月27日,滎陽堂文化資深研究員、河南省文物保護員,已耄耋之年的王玉珊老人,帶領記者來到鄭州市古滎鎮鄭莊。王玉珊早年畢業于北京師范學院,因惦念家鄉古滎毅然回鄉,執教多年桃李芬芳。工作之余,他醉心古滎陽文化研究,不僅搜集了眾多相關資料,還曾發表《鄭州有兩座滎陽城》《昔日管國都城今何在》等多篇見解獨到的文章。

鄭莊村西100米的臺地上,“鄭莊遺址”文物保護標志牌靜靜矗立著。在鄭州眾多重要遺址的光芒下,這座埋于地下面積僅6萬余平方米的西周時期文化遺存并不太引人注目。但對生活在這里的鄭氏族人來說,這里意義非同一般。

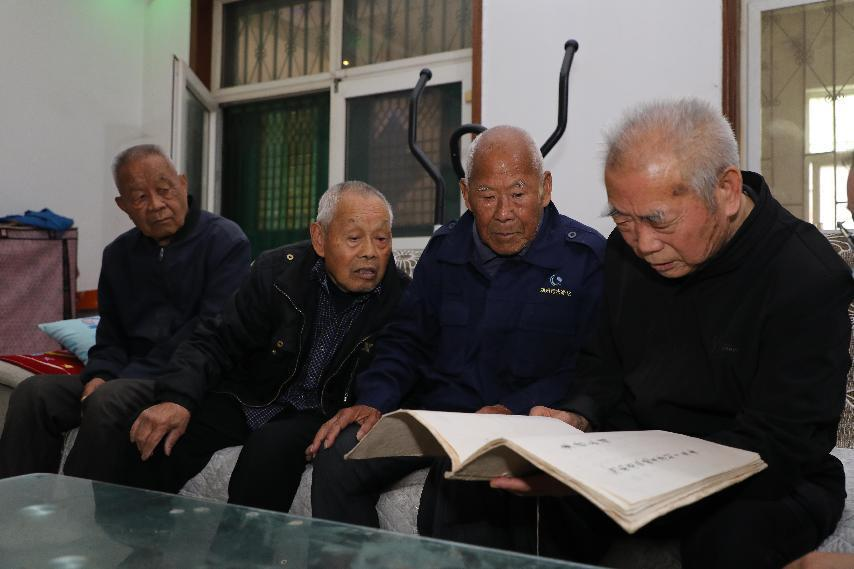

“20世紀90年代初的尋根問祖讓鄭莊人知道了自己從哪里來,大家就想找一個重要地方立座碑作為紀念。”王玉珊介紹說,碑上記載了這一族的始祖鄭古寶自明初從山西洪桐縣遷居西來,經滑縣桑村、濮陽孟居等地的經歷,因清同治二年黃河泛濫,族人開始散居他鄉,他們這一支落戶到鄭州此地。

80歲的鄭天水老人帶著“鄭氏家譜”趕來,他指著家譜講述起了當年村民集資修家譜的過往。1991年前后,鄭莊人因為家譜上的字輩已經用完無法給新出生的孩子起名而作難,加緊了尋根的步伐。一只由五六人組成的尋根修譜的隊伍悄然從村里出發,在山東、新鄭等地輾轉尋覓數月后,最終在濮陽縣渠村鄉孟居村找到了自己的脈絡支流,如愿梳理出了鄭莊鄭姓一脈先祖的遷徙路線,續上了家譜,請回了字輩。

中華文化底蘊深厚,人名被賦予了深刻的文化意義。古人命名重取義、重內涵,更重行輩之序和長幼之別。“福祿永昌隆,和良端世美,才智瑞寧聰”; “正大光明,成先于后,世澤延長,齊家有猷”……這些精心譜寫的字輩,或講述家族的來歷以及遷徙,或飽含修身齊家、安民治國的期許,或寓意吉祥安康、興旺發達的祝愿。一字一輩,倫常分明,巧用中華漢字一字一聲一義的先進性,排列組合反映一個家族總體人倫關系和人倫精神。

當年不遠千里追尋姓氏的隊伍成員,除了96歲的鄭瑞祥老人外,其他已都離世。鄭瑞祥孫子的名字起得極其簡單,也不曾用到字輩。雖然一代人靠著樸素執著凝聚成的“起名”信念,已不被兒孫理解和承繼,但“鄭”這個字,卻已成為刻在兒孫身上的符號,帶著世代尊祖敬宗的信息,融入血脈中。

老家河南家譜檔案展

家譜中的核心內容體現家國同構理念

5月初,踏著初夏的微風,記者走進了位于金水區明理路的河南省檔案館新館,4樓的老家河南家譜館可謂是一座了解中原姓氏文化起源與發展的文化寶礦。

順著館內文化長廊和家譜館7個展廳一一走過。一幅中原大地作為中華文明起源與發展之地的宏大畫卷,在眼前徐徐展開;家譜陳列廳中600多個姓氏、2萬多部、20多萬冊全國各地家譜的館藏量讓人驚嘆;姓氏獨立展廳內,每個姓氏的起源與變遷、歷代名人、歷史功績、文物精品和家譜等珍貴資料陳列詳盡;家風家訓廳中,祖輩們的人生智慧凝結在短短數十字之間,俯身查看展柜內的資料,“仁義禮智信”“耕讀傳家”“愛國”“孝悌”等家譜中的核心內容,不正是中華傳統文化家國同構理念的體現嗎?

在“中國十大尋根基地”和中華姓氏樹圖示前,河南省姓氏文化研究會孫氏委員會常務副會長孫三治向記者介紹,河南擁有豐厚的姓氏、根親文化資源優勢。這其中不僅包括以伏羲、黃帝、女媧等為代表的人文始祖根文化,以張、李、劉、黃、林等為代表的根在中原的祖根文化,還有姓氏文化、河洛文化、移民文化和中原名人文化等。

老家譜:河南密縣黃氏宗譜

“河南是歷史上重要的人口遷出地,因此如今海內外華人大都認可祖地在中原,尋根到河南。”孫三治表示,多年來依托中原特有的姓氏文化資源,河南姓氏文化研究專家和研究成果數量均在全國前列,河南姓氏文化研究會下轄的二級研究會亦發展到了上百個。

“2022年河南省社科院還與河南省姓氏文化研究會聯合啟動了《河南姓氏志》編纂工作,相信這一舉措會對河南姓氏文化發展起到極大地推動作用。”孫三治說。

站在被海外華人、客家人稱之為“中原神器”的“神龍望君歸”面前,老家河南家譜館副館長、河南省姓氏文化研究會家譜委員會秘書長楊文杰告訴記者,2009年,河南發起了“世界客家播遷路”全球根親文化活動,成為規模最大、里程最長,涵蓋國家和地區最多的全球性根親文化交流活動。“神龍望君歸”禮器,就是專門為此活動設計贈送給海內外華人華僑的特殊禮物,彰顯了中原文化厚重。“老家河南家譜館開館時,全球華人尋根拜祖聯合會贈送了一尊,希望我們這個全球華人尋根拜祖圣地的又一重要平臺,能更好地發揮作用。”

楊文杰介紹說,河南省姓氏文化研究會家譜委員會自成立以來,積極組織開展對中原地區家譜文化的學術研究和信息交流活動,考證中原各姓氏的起源、發展、演變、遷徙、流向的歷史、現狀及與之相關的問題,組織參加海內外姓氏家譜文化學術活動;目前已承辦八屆中華家譜展評大會。

字跡斑駁的老家譜

“為弘揚姓氏文化,委員會多次組織大中小學生走進家譜館,辦講堂、讀家譜、傳家風。弘揚民族文化,增強根親文化宣傳。2021年老家河南家譜館還掛牌成為河南財經政法大學刑事司法學院‘中華優秀傳統文化教育基地’”。

談及當下年輕人對于家譜、姓氏文化的淡漠,楊文杰表示,“關注姓氏文化的年輕人確實相對較少,但質量很高。”孫三治向我們展示了館內收藏的一部《滎陽孫氏碑志文獻輯繩》,“這是35歲的青年學者孫凱自己整理出版并輾轉捐贈給家譜館的書籍,內容為孫氏家族文獻匯編,收錄了滎陽孫氏祠堂碑記、序跋、名人碑表、顯宦墓志等歷史文獻,另收錄有關研究文錄、同宗史料。附錄人物名號、印鑒,輯佚族人相關撰述,不僅保存了孫氏家族文獻資料,也為進一步開展相關歷史、人物研究提供了一手資料。”

重新刊印的家譜

姓氏文化是橋梁,家事國事天下事事事相連

“家譜與正史、地志并稱為中華民族的三大文獻之一,不同領域的學者,在研究民俗學、歷史學、人口學、教育學、考古學、文學、社會學、經濟學等學問時,都繞不開對家譜的參考。我曾看過很多人無視史料記載去修家譜,貽誤子孫。要知守正才能創新,往前是正本溯源,往后是走正確方向,如此才能歷久彌新。”孫凱強調,“研究姓氏文化,很多人只重譜系——當然這是很重要的一方面,但是一個姓氏的精神面貌更為可貴。”

“在鄭州(滎陽)一些老文化人中,至今仍為“一門三進士,父子雙翰林”而津津樂道,說的正是滎陽孫氏之須水孫莊一支。一門之內,科第聯翩,誠一邑之盛事。”滎陽市文史專家陳萬卿評價說,孫凱集多年心血撰寫的《滎陽孫氏碑志文獻輯繩》,為我們保存了諸多史料。如孫欽昂任廣西學政時深入各州府考核生童,事涉兵燹后選拔人才制度;任福建興泉永道時親歷中法臺灣之戰,事涉中外戰爭;主持鄭西團練,筑寨于皇古,事涉清廷對捻軍的平定;參修同治皇帝《穆宗實錄》,更是國家大事。

鄭莊村的長者們在一起翻看家譜。

不僅如此,其他諸如“嶺南圣人”鄭獻甫所撰《孫府君家傳》、中興大臣曾國藩所撰《孫樹之墓志》,均為名家力作;翁同龢所書《孫欽昂墓志》,數千言一絲不茍,乃書家杰構;丁體常請為孫欽晃平反之奏折,表明孫欽晃為清官廉吏,這些都是非常珍貴的人文資料極具研究價值。

“凡此類者,皆有關國家事體,非獨為一家一族之事也。”天下之本在國,國之本在家。當今中國的家庭結構和生活方式,與中國傳統社會相比,已經發生了很大的變化。但不論時代發生多大變化,不論生活格局發生多大變化,家風傳承,彰顯一個家族的文化精神面貌。

家是最小國,國是千萬家。

讓我們賡續家訓家教家風,弘揚中華姓氏文化。家國相依,命運與共。讓我們秉持家國情懷的赤子之心,砥礪拼搏。讓每個家庭不斷向前進的腳步,疊加成國家的進步;讓每個家庭不懈傳承的家族精神,匯聚成中華民族偉大復興的力量。

(感謝鄭州市文物局對此次采訪提供大力支持)

正觀新聞·鄭州晚報記者 蘇瑜 古晨茜/文 李新華/圖