這就是鄭州系列報道之三

名山大河

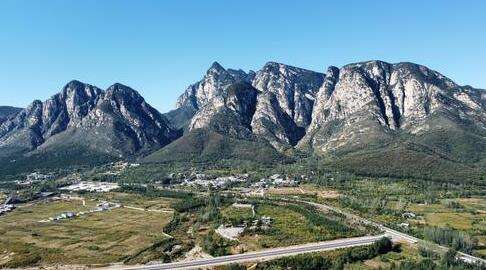

嵩岳峻極邂逅壯美黃河

山河祖國書寫華夏文明?

嵩高維岳,峻極于天。

如果說黃河是滋養華夏兒女生命的母親河,那么嵩山便是造就華夏民族性格的父親山。

中岳嵩山,鄭州的一張燦爛文化名片,作為中原文化的源頭和中華民族文化的搖籃,為鄭州的未來和發展提供不竭精神源泉。

暢游嵩山

燃點不斷的文旅盛宴

2023年五一假期,夜游嵩山火爆出圈,全國各地游客聞聲前來,爭先恐后登上峻極峰頂觀云海、看日出。“夜游嵩山”話題連續登上同城榜,全網播放量超億次,一度成為熱門話題。

中岳千年古廟會、夜游嵩山、武周封祀盛景、功夫市集……五一假期,嵩山景區為廣大游客奉上了“煙火氣息與嵩山文化沉淀深度融合”的文旅盛宴,近30萬游客走進天地之中,登嵩山、觀云海、看日出,游登封、品美食、賞夜景。嵩山景區各類文旅活動精彩紛呈、燃點不斷,文旅融合消費市場迅猛增長。

仰望嵩山

底蘊豐厚的文化圣山

嵩山天下奧,奧在文化的古老和厚重。

斗轉星移,滄海桑田,嵩山見證著地球運動的發展變遷,孕育、引領著嵩山文明的誕生,因其古老而豐富的閱歷,嵩山被地質學家稱為“五代同堂”,被地質愛好者稱為“地球萬卷書”。

嵩山是世界地質公園、國家森林公園,華夏文明發源地之一,“天地之中”歷史建筑群、少林功夫等聞名世界,嵩陽書院是北宋四大書院之一。

禪宗祖庭,道教洞天,儒學圣地。儒、釋、道三教匯集,嵩山擁有眾多的文化歷史遺跡,被譽為我國歷史發展的博物館,有“中華民族的文化圣山”“中華民族的父親山”“東方的奧林匹斯圣山”之稱。傳說中的人文始祖黃帝在以嵩山為中心的大嵩山地區建都立業治天下,建造宮室,發明指南車,制訂婚喪禮俗,發展農桑生產,很多重大活動都在嵩山地區。

武術文化、醫學文化、黃帝文化、河洛文化等嵩山文化是中原文化的精髓。嵩山是華夏文明的搖籃,嵩山文化圈是中華民族文化的核心,無愧于“古老的山、神秘的山、文化的山”等一連串美譽。

2004年2月,嵩山被聯合國教科文組織列為世界地質公園。2010年8月,坐落在嵩山腹地及周圍的“天地之中”歷史建筑群(少林寺、東漢三闕、中岳廟、嵩岳寺塔、會善寺、嵩陽書院、觀星臺)被列為世界文化遺產。

禪武嵩山

震鑠古今的少林功夫

“日出嵩山坳,晨鐘驚飛鳥……”每天凌晨時分,晨曦微露,嵩山少林寺在厚重悠遠的鐘聲里蘇醒。在蒼松翠柏的掩映下,這座紅墻灰瓦的千年古剎莊嚴而富有生機,日復一日迎接著八方來客,年復一年傳承著少林文化。

古往今來,禪宗祖庭少林寺吸引了眾多帝王將相、文人墨客,他們在這里立碑刻石,形成了獨具特色的少林碑刻文化。

天下功夫出少林。作為中華武術中體系最龐大的門派,少林功夫發源于嵩山少室山下,始建于北魏孝文帝時期的“少林寺”,其武功套路高達700種,因以禪入武、習武修禪,又有“武術禪”之稱,因風格突出、特點鮮明、文化內涵深厚而享譽中華武壇。少林功夫作為中華文化的杰出代表和人類文明的生動展示,2006年被列為中國第一批非物質文化遺產名錄。

少林寺千佛殿內,石磚地面上4排48個站樁坑,是少林武僧日復一日、勤勉習武的印記,令游客驚嘆,耳畔仿佛回蕩著武僧們練功時鏗鏘有力的吶喊聲……

青春嵩山

推陳出新的文創寶藏

嵩山、黃河在鄭州的“邂逅”,奠定了中華文明的起源,催生了黃帝部落的誕生、發展和文明統一。

嵩山、黃河孕育的華夏文明發祥之地,誕生了福澤后世的人文始祖黃帝,留下了“文明胚胎”的河洛古國,它們共同演繹的起源歷史,定格了早期中國最為絢爛的文明華章。

開發保護現有寶貴的嵩山文化資源,理清“山河祖國”內在深厚邏輯和紐帶,打造足以令每個鄭州人感到自豪和驕傲的文化名片。這些名片將在當下和未來,發揮出更加持久與強大的精神力量!

鄭州將進一步加快文化資源創新利用,梳理嵩山文化歷史脈絡,凸顯鄭州“北臨黃河、西依嵩山”城市特征,促進非遺、民間藝術、影視動漫、創意設計等文化元素與旅游相結合,推出一批體現文化內涵、契合現代審美的文創產品;打造《只有河南》《黃帝千古情》《黃河頌》等重點演藝項目;不斷提升《禪宗少林·音樂大典》《水月洛神》《風中少林》等精品劇目演繹水平。

鄭州地區在早期中國“造山、造水、造中華”的開創性歷史地位,是黃河奔騰濤聲中璀璨的明珠,是拂去3600年歷史風沙的青銅鑄鼎,是人文始祖黃帝的故鄉,也是5000多年前河洛古國精美的骨質蠶雕——這些烙印,匯聚成“山河祖國”的文明主題,令人深切感受到來自鄭州文化宣言的自信與震撼。

站在桃花峪黃河中下游分界觀景臺上,極目遠眺,更能讓人感受到母親河的生生不息,體會到黃河文化的厚重豐盈。

“讓黃河成為造福人民的幸福河。”牢記習近平總書記殷殷囑托,鄭州以加快建設具有黃河流域生態保護和高質量發展鮮明特征的國家中心城市為目標,立足于“沿黃生態保護示范區、國家高質量發展區域增長極、黃河歷史文化主地標”三大功能定位,奏響新時代“黃河大合唱”。

黃河九曲向東 壯美風景看鄭州

“不登長城非好漢,不游黃河心不甘”。

這句話雖然非常簡單,卻道出無數炎黃子孫對母親河的向往和眷戀之情。

昨日,鄭州8名騎友騎行至鄭州滎陽廣武鎮桃花峪黃河中下游分界碑下合影留念,他們拾階而上,站上黃河中下游分界碑觀景臺處遠眺黃河之勝景。

“九曲黃河萬里沙,浪淘風簸自天涯。”母親河把最壯美的風光留在了中原,流至桃花峪,一改濁浪滔天為寬闊平緩、黃波金浪,呈現一條大河波浪寬的“迷人風采”。

黃河中下游分界線是根據黃河的水文地理資料特點確定的。黃河自桃花峪處出秦嶺進入黃淮平原。如果把黃河下游河道比作北至海河、南達淮河的折扇,那么,桃花峪是這把巨大扇子的頂點。從這里向西可以看到峽谷萬重,黃河水天際奔流;向東一馬平川,波瀾不驚。2013年“桃花峪為黃河中下游分界線”寫進了人教版初二地理教材上冊,因此,桃花峪為人所熟知。

母親河畔,游客瞻仰炎黃二帝塑像,感受著“一條血脈萬古流,巍巍炎黃是源頭”的文化凝聚力。

守護黃河安瀾 推動生態保護與高質量發展

每年荷花盛開的時候,鄭州市民王女士都會驅車趕往滎陽市王村鎮黃河灘濕地賞玩,2000畝荷花競相開放,“接天蓮葉無窮碧”在這里變為現實。

這里曾是“萬畝魚塘”,為加強黃河流域生態環境保護,王村鎮積極推進“退漁還濕”,合理利用黃河灘地資源,變“萬畝魚塘”為“萬畝荷塘”,有效實現了生態效益、社會效益與經濟效益的多贏。

黃河寧,天下平。2019年9月,在習近平總書記的親自謀劃下,黃河流域生態保護和高質量發展,已經同京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展一樣成為重大國家戰略。

在黃河流域生態保護和高質量發展戰略的指引下,鄭州高標準編制《鄭州黃河流域生態保護與高質量發展戰略規劃》,加快推進鄭州黃河流域核心示范區建設,并通過重點項目實施推動規劃落地見效。通過項目實施,提升了水土保持能力、優化了生態系統功能、完善了道路交通路網體系,為黃河流域生態保護和高質量發展夯實了基礎、打牢了本底。

保障黃河安瀾,保護生態環境,推進水資源節約集約利用,保護傳承弘揚黃河文化,實現人與自然和諧共生。今年4月1日起施行的《中華人民共和國黃河保護法》,為在法治軌道上推進黃河流域生態保護和高質量發展提供有力保障,是繼長江保護法后第二部流域法。

講好“黃河故事”

打造黃河歷史文化主地標城市

黃河文化是中華文明的重要組成部分,是中華民族的根和魂。在這片黃土地上,奠基了泱泱中國的最初基業,形成了璀璨的黃河文明,鑄就了中華文明的主體。

按照習近平總書記“要深入挖掘黃河文化蘊含的時代價值,講好‘黃河故事’,延續歷史文脈”的要求,鄭州自覺承擔起保護傳承弘揚黃河文化的歷史使命,在系統保護黃河文化遺產、深入傳承黃河文化基因,不斷加強黃河文化遺產保護和時代價值挖掘,努力講好新時代“黃河故事”,賡續歷史文脈上下功夫,同流域內各地協調聯動,打造一條資源高效利用和生態持續改善的綠色高質量發展示范帶,主動服務黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略大局。

圍繞“沿黃生態保護示范區、國家高質量發展區域增長極、黃河歷史文化主地標”三大功能定位,鄭州積極謀劃建設黃河國家博物館、大河村國家考古遺址公園、大運河國家級文化公園等重大項目,積極融入鄭汴洛“三座城三百里三千年文化帶”建設,向著打造文旅融合的國際旅游目的地進發。

以“河洛古國”雙槐樹遺址、大河村遺址、西山遺址、青臺遺址、漢霸二王城、滎陽故城、大運河鄭州段等考古研究及保護展示為依托,鄭州將建設沿黃文化遺產廊道,為打造黃河流域生態保護和高質量發展核心示范區、黃河歷史文化主地標城市提供支撐。配合黃河國家文化公園建設,還將打造黃河沿線集中展示黃河文化、中華文明主線的黃河生態文化帶,加快推進黃河、大運河國家文化公園和黃河國家博物館、大河村國家考古遺址公園、商代王城遺址保護、雙槐樹“河洛古國”等重大遺址項目建設,增強鄭州黃河歷史文化的輻射力。

大河滔滔奔流不息,母親河正在日新月異地變成美麗中國的幸福河,鄭州正在黃河文明的滋養下,奔向美好明天。

正觀新聞·鄭州晚報記者 袁建龍 姚輝常/文? 李 焱 李新華/圖

《鄭州晚報》版面報道